百年老礦亮“綠”新時代——常寧市水口山鉛鋅礦生態修復范例

編者按

洞庭波涌處,山水入畫來。近年來,湖南牢記習近平總書記“守護好一江碧水”的殷殷囑托,深入踐行“山水林田湖草沙是生命共同體”理念,統籌推進國土空間生態修復,在洞庭湖區域保護修復和歷史遺留礦山、生產礦山生態修復以及全域土地綜合整治等工作中取得明顯成效。為全面總結生態修復的“湖湘經驗”,講好人與自然和諧共生的“湖南故事”,湖南省自然資源廳聯合省財政廳開展第三屆國土空間生態修復典型案例評選,遴選了一批具有湖南特色的生態修復典型案例。即日起,“湖南自然資源”推出【洞庭波涌 山水“塑”顏】專欄,專題推介系列典型案例,敬請關注。

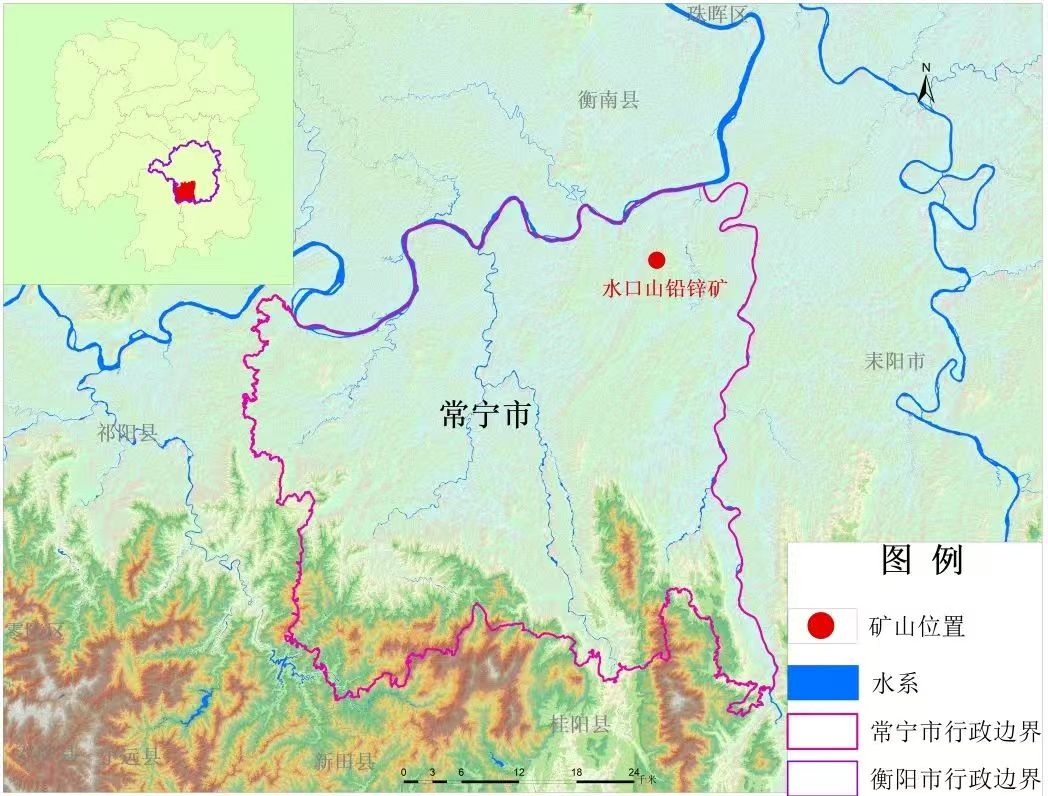

水口山鉛鋅礦歷史悠久,享有“世界鉛都”“中國鉛鋅工業的搖籃”之美譽。歷時開采129年,過去因歷史條件限制和低端采礦方法,造成地表開裂沉降、塌陷、植被損毀、地形地貌改變及水土污染等生態環境問題。黨的十八大以來,水口山勠力踐行習近平生態文明思想,貫徹生態優先、綠色發展理念,通過“理念革新—制度保障—技術升級—產業融合”的全鏈條修復模式,實現了從“污染重地”到“綠色礦山”的轉型,為資源型地區生態治理與可持續發展提供了典范。

▲水口山鉛鋅礦礦山區位圖

強化組織保障。2010年,公司成立了礦區生態保護修復領導小組,明確由礦業管理部牽頭實施,安全環保部負責政策監督,科技、工程、財務等部門協同參與,形成“部門協作、責任到人”的管理體系。

深化制度保障。近年來,公司積極推動生態修復制度建設,先后制定了《礦山地質環境保護恢復制度》《礦山生態修復管理制度》《礦山生態修復基金管理制度》《礦區巡查制度》等一系列生態保護修復管理制度。

▲水口山鉛鋅礦生態區位圖

摸清家底,錨定目標,夯實生態修復基礎。堅持問題導向、結果導向,全面梳理礦區生態問題,精準摸清生態家底,分類制定修復目標,通過“預防+修復”雙輪驅動,確保礦山修復工作有序推進。

精準施策,強化執行,構建高效修復機制。編制《礦山地質環境恢復治理與土地復墾方案》《礦山地質環境綜合防治方案》《礦山生態保護修復方案》等專業方案,有針對性地對礦山生態環境問題開展精準定位、科學治理。以問題任務化、任務項目化、項目責任化、責任實效化的“四化”措施為抓手,每年制定修復計劃,分年度實施重點工程,促進礦山生態修復落實落地、高效推進。

▲老鴉巢硫精礦庫治理前后

主動履責,長效治理,打造可持續發展模式。一方面,按照《湖南省礦山生態修復基金管理辦法》要求,在銀行設立基金專戶,按期足額繳納生態修復治理基金,實行專賬核算,規范提取和使用,累計提取治理基金4844.26萬元用于礦山生態修復。另一方面,企業主動落實主體責任,自籌資金,切實履行“邊開采、邊修復” 義務,確保生態保護與生產運營同步推進。

著力探索管控機制創新。強化源頭管控,積極踐行綠色開采理念,采用充填采礦法,將尾砂、廢石等材料回填至采空區,減少地表塌陷和尾礦堆積,同時降低地下水污染風險。運用遙感、無人機、智能傳感器等技術,實時監控礦區地質穩定性和環境污染狀況。應用高密度電法、地質雷達法等物探手段,加強生態保護預警。

積極開展修復技術創新。通過實施康家灣技術升級項目,建成全封閉運輸系統,消除礦塵污染,采取新充填系統杜絕尾砂溢流,采用再生水利用與雨污分流系統實現廢水零排放。礦山井下全面采用充填采礦法,消除對地表的影響破壞。通過預選拋廢、加大充填及壓濾外銷等技術,實現尾砂零排放。

▲康家灣項目建設初期

持續推進修復模式創新。充分結合地方規劃和礦區資源稟賦,探索“礦山+科普+休閑”等生態修復新路徑。結合水口山鉛鋅礦冶遺址保護及愛國主義教育基地建設,推動工業遺產保護,開展礦冶歷史文化宣傳及愛國主義教育,推動文旅融合,發展紅色旅游。

▲水口山工人運動紀念館

協同治理助力礦區生態效益持續凸顯。通過生產礦山+歷史遺留礦山區域生態修復協同治理,實施地質災害治理、水資源破壞治理、礦區土地復墾等工程,有效改善了礦區生態環境。2020年水口山鉛鋅礦成功獲評國家級“綠色礦山”。昔日的橋頭、曾家橋、香花坪、茶子園等四個塌陷區群、老鴨巢礦區采空沉陷區得到修復,100余公頃土地重新煥發生機。如今的康家溪、曾家溪水質清澈,魚兒暢游,呈現出一派和諧秀麗的美好景象。

水口山工人運動紀念館

水口山工人運動紀念館

▲廢石堆治理前后

科技創新推動礦山經濟明顯增速。堅持以科技創新作為推動礦山發展的新引擎,以科技賦能驅動礦山新質生產力,實現礦山生態保護修復與礦業產業共贏互利,推動礦山企業綠色轉型發展。“十四五”期間,水口山鉛鋅礦產能規模較“十三五”期間增長了45%,礦山營收總收入50億元以上,實現納稅總額10億元,經濟效益逐年顯著增長。作為百年老礦的水口山鉛鋅礦,煥發出新的青春活力,進入綠色可持續發展的新時期。

▲礦冶保護(康家戲臺)

融合發展促進社會效益充分發揮。以生態修復為契機,300多棟受影響的居民住戶或搬遷或翻新重建,讓礦區及周邊群眾有了更高的獲得感、幸福感、安全感。以水口山鉛鋅礦冶遺址保護和愛國主義教育為契機,普及地質冶金知識,提升公眾科學素養;開展礦冶歷史文化宣傳及愛國主義教育,弘揚礦冶工匠精神和奮斗精神,增強文化自信,激發愛國情懷和民族自豪感,使百年老礦在新發展時期進一步發揮顯著的社會效益。(案例推薦單位:衡陽市自然資源和規劃局)

湘公網安備43040802000074號

湘公網安備43040802000074號